你所在的位置:花蛤育苗

蛤仔,是我国主要的海产经济贝类之一。它与缢蛏、牡蛎和泥蚶被称为我国传统的“四大养殖贝类”。辽宁、山东俗称为蚬子、砂蚬子、砂蛤,福建则称为花蛤。蛤仔的营养丰富,味美价廉,是早已广为消费者所喜爱的海味食品。

蛤仔具有养殖技术容易掌握,便于推广,生产成本低、产量高、效益好等特点;同时,还可利用对虾养成池与对虾混养、轮养。近些年来,由于土池人工育苗获得成功,并得到进一步地推广,因此苗种来源得到了进一步地解决,许多地区已进行了加砂改良底质,养殖规模逐年扩大,发展蛤仔养殖前景广阔。

第一节 分类地位及地理分布

一、分类地位

蛤仔养殖种类主要有两种,即菲律宾蛤仔[Ruditapes philippinarum(Adams and Reeve,1850)]和杂色蛤仔[Ruditapes variegata(Sowerby)]。它们隶属于软体动物门(Mollusca)、瓣鳃纲(Lamellibranchia)、异齿亚纲(Heterodonta)、帘蛤目(Veneroida)、帘蛤科(Veneridae)、蛤仔属(Ruditapes)。

二、地理分布

蛤仔为广温性贝类,主要分布在菲律宾、日本和我国沿海。

菲律宾蛤仔,为我国南北沿海广泛养殖的种类;而杂色蛤仔,则为我国南方一些地区的养殖种类。其养殖规模和养殖效益均不如菲律宾蛤仔。

返回页首

第二节 生物学特性

一、外部形态特征

(一)贝壳

1.菲律宾蛤仔壳较坚厚,呈卵圆形,壳高较大。壳顶稍突起,前背缘约为壳长的1/3,小月面宽,大多呈椭圆形,檐面梭形,韧带长且极突出。壳前缘略圆,后缘略呈截状。壳面灰黄色或白色,有的具带状花纹或褐色斑点。放射肋细密,约90~100条,与生长线交错形成布纹状。壳内面灰黄色,略带紫色。铰合部细长,每壳具3个主齿。后闭壳肌痕圆形,前闭壳肌痕半圆形。外套痕明显,外套窦深,前端圆形(图19-1)。

2.杂色蛤仔杂色蛤仔的贝壳特征与菲律宾蛤仔相似(图19-2)。但又有不同。两者的区别如表19-1。

表19-1菲律宾蛤仔与杂色蛤仔贝壳上的区别

| 比较内容 |

菲律宾蛤仔 |

杂色蛤仔 |

| 壳质 |

较坚厚 |

较薄 |

| 壳高/壳长 |

2/3~4/5 |

2/3 |

| 放射肋条数(条) |

90~100 |

50~70 |

此外,菲律宾蛤仔与杂色蛤仔两者的另一个重要区别是:菲律宾蛤仔出、入水管充分伸展时,其长度约为壳长的1.5倍,两条水管的基部愈合;而杂色蛤仔出、入水管充分伸展时,其长度仅为壳长的1/3,两条水管完全分离。

(二)外套膜

蛤仔左、右两片外套膜除在背部愈合外,还在后端和腹面愈合,并形成出、入水管。水管壁厚,末端生有触手,下方的入水管比上方的出水管略长。

(三)足部和闭壳肌

足位于身体前腹面,较发达,呈斧刀状,两侧扁平。足内有发达的腺体。足基部有前、后缩足肌附于前、后闭壳肌的内侧。前闭壳肌呈卵圆形,后闭壳肌呈圆锥形,较发达。

二、内部构造特性

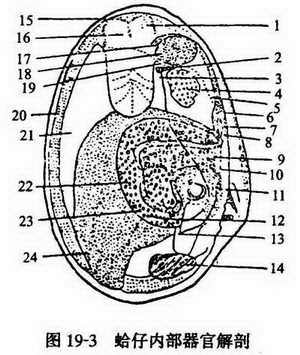

蛤仔的内部构造分为消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和神经系统等(图19-3)。

图19-3蛤仔内部器官解剖

1.出水管2.脑神经节3.入鳃神经4.肾脏5.直肠6.心耳

7.围心腔8.心室9.生殖腺10.前主动脉11.消化腺(肝) 12.内脏神经节

13.口14.前闭壳肌15.水管口16.入水管17.肛门18.后闭壳肌

19.后主动脉20.外套膜边缘21.外套膜22.生殖腺23.足神经节24.足

(一)消化系统

唇瓣位于鳃的前方,左右各1对,共4片。口位于前闭壳肌上方,后接一短小的食道。胃全部为消化腺所包围。消化腺左右各一个,由许多一端封闭的白色小管组成,开口于胃的两侧和前下方。自胃向后延伸至足前端有一晶杆囊,内有一条紫褐色透明的晶杆,肠由胃的后部伸出,前端粗大,后端细小,总长度约为体长的2倍多,肠管由胃后方伸出后先偏向右侧盘旋数次,再绕过胃后方,继续下行沿内脏块边缘形成“U”字形,上行于胃后方,末端即为直肠。直肠穿过心脏延行至后闭壳肌的后下方,开口即为肛门。

(二)呼吸系统

鳃为主要的呼吸器官,共4片,左右各1对。外鳃叶比内鳃叶短而钝,前端起始于内脏块中部;内鳃叶前端接近于唇瓣。内、外鳃叶在背缘愈合,形成鳃上腔。此外,外套膜和唇瓣上的血管,亦有辅助呼吸的功能。

(三)循环系统

围心腔位于内脏块的背侧,壳顶后方。心室位于围心腔中,由前、后2束放射肌肉支持着;心室腹面两侧各有心耳1个。清洁的血液自鳃和外套膜等流经心耳,进入心室,从心室前、后分出2条动脉:前行1条派生出血管至外套膜、鳃基部、闭壳肌;后行1条分出许多分支通到足部、唇瓣和口缘等处。

动脉管和静脉管之间由血窦衔接,属开放式循环。

(四)排泄系统

肾脏为主要的排泄器官,呈三角形,左右各1个,位于围心腔的后下方,为淡褐色海绵状。其前端与围心腔相通,后端开口于鳃板基部附近为肾孔,排泄物由此送到鳃上腔,然后排出体外。

(五)生殖系统

蛤仔为雌、雄异体,但外观上难以区分雌、雄。成熟的生殖腺包围在消化管周围,开口于肾孔的前方。精巢呈淡黄色或淡粉红色,且表面分枝状网纹粗而明显;卵巢则呈乳白色。

(六)神经系统

神经系统不很发达,神经节呈淡黄色,分为脑神经节、脏神经节和足神经节。各神经节,彼此以白色的神经连索相连。平衡囊一对,位于足神经节上方,司平衡功能。

返回页首

第三节 生态习性

一、生活习性

(一)栖息环境

蛤仔大多栖息在风浪较小的内湾、且有适量淡水注人的中、低潮区,但盐度较高的沿海岛屿和数米深的潮下带,也偶有发现;栖息底质,以含砂量为70%~80%的砂泥滩数量最多。在含砂量很少的泥滩和含泥量极少的砂地或砾石地带,虽也有发现,但数量甚少。

(二)生活方式

蛤仔是以发达的斧足,挖掘砂泥营穴居生活的。涨潮时,升至滩面,伸出水管进行呼吸、摄食和排泄等活动;干潮后或遇到外界刺激时,则双壳紧闭,或依靠足的伸缩活动,退回穴底,在滩面上留下两个靠得很近的由出、入水管形成的孔。

蛤仔的穴居深度,随其个体大小、底质组成和季节的变化而有所不同。个体小的、底质较软的或水温较高的季节,穴居较浅;而个体大的、底质较硬的或在寒冷的冬季,则潜入较深。但总的说来,穴居深度一般多在3~15厘米左右。

(三)对水质的要求

1.水温:蛤仔属于广温性的贝类。在自然海区中,水温在0~36℃范围内,均能适应。当水温为5~35℃时,生长正常,而其中以18~30℃生长最快。蛤仔的适温上限为43℃,当水温升至44℃时,死亡率达50%;当水温升至45℃时,则全部死亡;而当水温下降到0℃时,鳃纤毛停止运动,摄食停止;当水温下降到零下2~3℃时,经3周,死亡率达10%。

2.盐度:蛤仔对海水比重的变化,也有较强的适应能力。比重为1.004~1.027时,生活正常,而其中以比重为1.015~1.020时生长最好。在河口附近而又没有防洪堤的内湾养殖区,常伴随着山洪暴发而发生蛤仔大量死亡的现象,这不仅是因为海水比重的急剧下降,而且更主要的是洪水带来了大量的泥砂,使海水长时间处于混浊状态,影响了蛤仔的呼吸和摄食的缘故。

3.溶解氧:蛤仔在溶解氧为1毫克/升的海水里,就能正常生活。因此,正常海水的溶解氧含量,都能满足蛤仔的生活需要。但若海水被严重污染,溶解氧含量连续处于0.5毫克/升以下达10天左右,就会导致蛤仔死亡。

4.耐干旱能力:生活于潮间带的蛤仔,耐干旱能力较强,耐干出时间与蛤仔个体的大小、气温高低以及是否通风等有关(表19-2)。表19-2蛤仔的耐干出时间(小时)

| 体长\干出时间\气温 |

20℃ |

27.0~31.5℃ |

25.8~28.5℃ |

| 0.5cm |

35h |

24h |

-- |

| 1.0cm |

48h |

24h |

-- |

| 2.0cm |

72h |

-- |

36h |

二、食性与饵料

蛤仔的摄食方式与大多数双壳类一样,是被动滤食的。只对食料的颗粒大小、比重和形状有一定的选择作用,而对食料的化学组成基本上无选择性。因而若非有特殊的刺激性,只要适口的颗粒便可摄食,基本上以底栖性和浮游性不强而容易下沉的硅藻为主。主要食物种类有:小球藻、圆筛藻、舟形藻和菱形藻;此外,还有大量的有机碎屑。

由于硅藻有较大的季节性变化和地区性差异,因而在不同季节或不同地区,采集分析蛤仔的食料组成也不相同。

三、生长

(一)生长及年龄

蛤仔终生都可生长,但不同的年龄,其生长速度有明显的差别。第一、二年生长最快,以后随着年龄的增加,生长速度不断下降(表19-3)。

表19-3蛤仔生长与年龄的关系

| |

体长 |

体长生长度 |

体长生长率 |

体高 |

体高生长度 |

体高生长率 |

体宽 |

体宽生长度 |

体宽生长率 |

| 年龄 |

(毫米) |

(毫米) |

(%) |

(毫米) |

(毫米) |

(%) |

(毫米) |

(毫米) |

(%) |

| 1 |

12.5 |

12.5 |

100 |

8.5 |

8.5 |

100 |

5 |

5 |

100 |

| 2 |

23 |

10.5 |

84 |

16 |

7.5 |

88 |

9.5 |

4.5 |

90 |

| 3 |

36 |

13 |

57 |

23 |

7 |

41 |

15.5 |

6 |

63 |

| 4 |

44 |

8 |

22 |

29 |

6 |

26 |

20.5 |

5 |

32 |

(二)生长与环境的关系

蛤仔的生长,除受年龄的影响外,还明显地受到外界理化环境条件的影响。海区环境条件对蛤仔生长速度的影响,可以从蛤仔摄食量的公式来加以分析。蛤仔摄食量的计算公式为:

摄食量=滤水速率×滤水时间×海区食料生物密度

1.滤水速率:影响滤水速率的主要因子,是水温和盐度。在适温和适盐范围内,蛤仔的滤水速率就快,蛤仔的生长也快,因此体现出了季节变化;在北方7~9月生长最快,而在南方福建4~9月生长最快。

2.滤水时间:影响滤水时间的主要因素是养殖潮区和养殖方式。养殖潮区越低,滤水时间就越长,生长就越快;采用蓄水养殖方式,由于长时间可以滤水,生长比自然海区的快,而且较肥满。

3.海区饵料生物密度:影响海区食料生物密度的主要因素是营养盐、流速和部分敌害生物。海水越肥,食料生物(硅藻等)就越多,所以,位于河口附近海区的蛤仔,一般生长较快;流速大,能带来更多的饵料生物。所以,在一般的情况下,只要不破坏埕面的稳定性,流速越大,则生长越快;影响饵料生物密度的敌害主要是桡足类等浮游动物,它们会消耗大量的饵料生物,从而影响蛤仔的生长发育。

| 平均体长(厘米)

| 百个重量(克)

| 每千克个数

| 平均体长(厘米)

| 百个重量(克)

| 每千克个数

|

| 1.5 |

50 |

2000 |

3.5 |

850 |

120 |

| 2 |

125 |

960 |

4 |

1275 |

80 |

| 2.5 |

250 |

410 |

4.5 |

1750 |

56 |

| 3 |

500 |

200 |

5 |

2900 |

34 |

蛤仔的生长表现为体长和体重的生长,体长与体重之间的关系见表19-4。据记载,最大的蛤仔壳长达70毫米,寿命为8~9龄。表19-4蛤仔体长与体重的关系

四、灾、敌害

(一)灾害

1.洪水:位于河口地带的海区,一旦洪水暴发,海水比重迅速下降,若洪水持续时间在一周以上,往往会导致放养在该海区蛤仔的大批死亡。

2.台风:台风对底质稳定性较差的埕地,危害较为严重。台风或大风的袭击,大浪冲击埕地,往往造成蛤仔的流失或被砂土覆盖而致死。

此外,位于较高潮区的蛤苗,在炎夏季节烈日的曝晒下,会导致死亡,尤其是在小潮期,在埕地长时间曝晒之后,这时若又遇暴雨,则滚烫的雨水灌入蛤仔洞穴中,往往造成蛤苗的大量死亡。

(二)敌害生物及防除

1.鱼类

(1)中华须鳗(俗称尖嘴、软骨鳝)、鳝、尖吻蛇鳗(硬骨鳝)和食蟹豆齿鳗(青骨、土龙)等:为蛤仔最大的敌害。它们在福建海区,“立夏”前后侵入蛤埕大量吞食蛤苗和成蛤,炎夏退到低潮线下;秋季复又进入中、低潮区危害,秋后又退到潮下带过冬。可用2%~3%浓度的氰化钠毒杀,用量:砂泥质埕地每亩为80~120克;泥砂质埕地,每亩为150~200克;或也可用茶籽饼的浸出液撒泼除杀,每亩用量为5~8千克。

(2)中华海鲇(油松、黄松)、海鲇(赤松):为暖水性底层鱼类,春末向河口、近岸洄游,喜食贝类,对低潮区的蛤仔危害尤为严重。可在蛤埕周围,插上红树或挂网防护。

(3)条纹东方鱼屯等:在春季游向近岸,用其尖锐的齿咬碎蛤仔的壳,吞食其肉。可用插竹或挂网等方法拦阻。

(4)鳐鱼:也能将蛤仔的壳嚼碎吞食,对低潮区埕地的蛤仔危害严重。可在埕地边缘放钓钩捕捉。

此外,还有黑鲷和黄鳍鲷等敌害鱼类。

2.蟹类:梭子蟹在春、秋季节侵入蛤埕,锯缘青蟹春末、夏季在蛤埕周围活动,它们常以其螯足夹碎蛤壳而食其肉,对蛤仔的危害仅次于蛇鳗类。可在退潮时捕捉,或用推网捕捉、挂网拦阻。

3.贝类

(1)斑玉螺(花螺)、福氏玉螺(苏螺)和荔枝螺(根螺)等:它们春秋季在中潮区、夏季在低潮区危害,用足包住蛤仔,分泌酸性液体洞穿贝壳,而后伸出吻部用齿舌啮食其肉。可用0.2%~0.3%的石炭酸泼洒埕面,迫使其出洞后捕之。

(2)寻氏肌蛤(海瓜子、土鬼):其繁殖力较强,3~7月间在低潮区滩涂上大量出现,彼此以发达的足丝相互缠绕,覆盖埕面,影响蛤仔的正常生活,甚至会导致蛤仔窒息而死亡。受害严重时,可将其与蛤仔一起收获,利用二者比重的不同,在水中淘洗分离出上层的寻氏肌蛤后,再将蛤仔重新播种。

4.涡虫类:食蛤多岐虫(腐片虫),在春暖时进入蛤埕,炎夏、严冬退到潮下带,常穴居于沙蚕穴中,与沙蚕共栖于蛤埕上。危害时,用其薄片状身体包裹蛤仔,分泌黏液,待闷死蛤仔后食之。可用茶籽饼除杀,每亩用量约7千克。

5.浒苔:浒苔对蛤苗危害甚大。春、夏两季,常在蛤苗埕地上大量繁殖生长,不仅消耗大量的营养盐,而且附生于埕面的砂砾及苗体上,严重时会闷死蛤苗。且浒苔尸体易腐烂变质,败坏水质。可用铁线耙耙除或用漂白粉除杀。

6.鸟类:凫(野鸭),是一种候鸟,常成群结队地出现在滩涂上吞食蛤苗。可惊吓驱除。

此外,赤潮等也在不同程度上威胁着蛤仔。一些有毒的赤潮生物分泌的毒素虽不一定导致蛤仔死亡,但却可能危害人体健康,曾发生有人食用被裸甲藻污染的蛤仔后而死亡的事例。所以,海区水质污染问题,应得到高度重视。

返回页首

第四节 繁殖习性

一、性腺发育

蛤仔满一年,即可达到性成熟。从周年的生殖腺组织切片观察,蛤仔的性腺发育和其他多数双壳类一样,可分为五个时期,即增殖期、生长期、成熟期、排放期和耗尽期。但在生产上,一般以生殖腺覆盖内脏团表面的程度(丰满度)来粗略判断蛤仔生殖腺的发育程度。这种方法操作简单、方便,基本上可分为四个时期:

0期:可清楚地看到消化腺,而生殖腺难以辨认。

Ⅰ期:生殖腺呈斑点状或树枝状分布,消化腺依稀可见。

Ⅱ期:生殖腺覆盖软体部的大部分,且两侧中部的生殖腺呈葡萄状分布,可见胃肠的少部分。

Ⅲ期:软体部表面完全被生殖腺覆盖,见不到胃肠,生殖腺非常丰满,呈豆状鼓起。此时的精卵已成熟,具有受精能力。

在人工育苗生产上,常以此方法来挑选亲蛤。

二、雌、雄鉴别及性比

(一)性比

蛤仔雌、雄异体,雌、雄比例相近,但雌性略占优势,基本上无性变现象。

(二)雌、雄鉴别

在性成熟季节,可用以下方法区分雌雄:

(1)打开贝壳,雄性性腺呈淡黄色或淡粉红色,雌性则呈乳白色:

(2)打开贝壳时,由于贝壳的挤压,性腺在铰合部下破裂。此时,若是雄蛤则精子会自行流出,若为雌蛤,则不然;

(3)将性腺挑破后,吸取少许生殖细胞,放在滴有水滴的载玻片上,稍微搅动。若生殖细胞迅速散开,呈颗粒状,即为雌蛤;若呈黏稠状而不分散的,则为雄蛤;

(4)取出生殖细胞在显微镜下观察,精、卵即可区别。

三、繁殖季节

蛤仔的繁殖季节,随地区而异,辽宁旅大地区为5~10月,以6~7月为盛期;青岛一带则以7~9月为繁殖盛期;福建则集中在“秋分”至“立冬”这五个节气里,在水温下降较快的年份里,繁殖盛期就集中在前二、三个节气;反之,繁殖盛期就往后推移。繁殖时的水温约为25.8~17.2℃。

四、繁殖方式和产卵量

1.繁殖方式:为卵生型,成熟的精、卵在海水中排放、受精发育,孵化后经一段时间的浮游生活后下沉附着,变态为稚贝,随后开始营底栖生活。

2.怀卵量:较大。壳长3~4厘米的亲蛤,怀卵量可达200万~600万粒,怀卵量最大的可超过1000万粒。

亲蛤每次的产卵量为:1龄30万~40万粒;2龄40万~80万粒;3龄80万~100万粒。

蛤仔怀卵量与产卵量之间的差异,说明了蛤仔的生殖细胞是分批排放的,一般一年可排放3~4次。

五、繁殖活动

蛤仔虽在大潮期、小潮期和白天、晚上均可进行繁殖活动,但其繁殖活动多发生在大潮期夜间或凌晨退潮时,尤其是当冷空气到来时,产卵排精活动更为集中。在自然海区里,蛤仔的繁殖活动常发生在埕面潮水即将退干时,而当潮水退出埕面后,便可看到埕面上留有一块块乳白色黏液,腥味刺鼻,群众俗称蛤仔吐的“浆”。同一个体的产卵活动,可持续1小时左右。蛤仔分批排放精卵的活动,所间隔的时间也不尽相同,但多为15天左右。

六、胚胎发育与生活史

(一)生殖细胞

蛤仔的精子全长为57~62微米,头部与颈部的界限不甚明显,二者合并长达6微米,呈略弯的锥形。成熟的精子,在适宜的条件下很活泼,会跳跃前进,遇到卵子则团团围住并往胶囊里钻。

蛤仔的卵子,具胶质膜。胶质膜厚度约6微米,卵径(含胶质膜)为71~85微米。用剖取方法取出的卵,不易受精,但若经0.01%~0.03%的氨海水浸泡10分钟后,即可受精并发育至浮游幼虫。

(二)胚胎发育

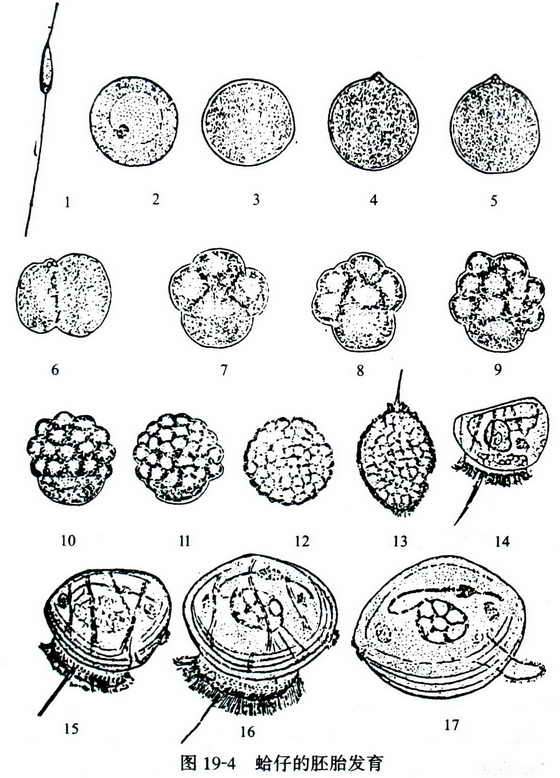

受精的标志是,受精膜的出现,同时在受精卵动物极一端出现极体。第一极体和第二极体相继出现后左右并列,大小相似,约2微米长。蛤仔的卵裂,为不等全裂。每分裂一次,细胞数成倍增加,从第6次卵裂开始,细胞成螺旋状交替排列。经6次分裂后,胚胎呈桑实体进入桑葚期,此时胚体拉长,长度在70~80微米,胚体长、宽比为9:8。接着发育为囊胚期,周身长出细小纤毛,长约5微米左右,开始缓慢地在水中作顺时针方向转动。至原肠胚时,胚体变为略侧扁,悬浮于水中,并能作快速翻转,向前游动(图19-4)。受精卵获得方法不同。其胚胎发育速度略有不同(表19-5)。

表19-5不同采卵方法的胚胎发育时间

| 经过时间\采卵方法 |

流水催产 |

解剖(0.03%氯海水浸泡l0分钟) |

| 胚胎发育期 |

水温22℃,比重1.018 |

水温26℃,比重1.015 |

| 第一极体 |

0:38 |

0:13 |

| 第二极体 |

0:43 |

-- |

| 第1次卵裂 |

0:48 |

0:29 |

| 第2次卵裂 |

1:01 |

1:27 |

| 第3次卵裂 |

1:20 |

1:50 |

| 第4次卵裂 |

1:41 |

2:05 |

| 第5次卵裂 |

2:15 |

2:17 |

| 桑葚期 |

2:45 |

2:30 |

| 囊胚期 |

3:50 |

4:25 |

| 担轮幼虫期 |

7:50 |

8:45 |

| “D”形面盘幼虫期 |

22:00 |

24:00 |

(三)胚后发育

1.担轮幼虫:胚体继续发育,并长出中央有一鞭毛束的纤毛环,进入担轮幼虫期。其体长约80微米左右,周身的纤毛长约10微米,纤毛环上的纤毛长约30微米,鞭毛束则长达50微米;胚体背部细胞加厚成壳腺,腹面胚孔继续内陷形成口凹。

担轮幼虫,依靠纤毛环和鞭毛束颤动打水,作直线运动,具有明显的趋光性,以卵黄为营养,不摄食。

2.面盘幼虫

(1)“D”形幼虫:担轮幼虫的壳腺分泌出两片透明薄壳(初生壳),从背部往腹缘包裹,体形变为左右侧扁。最后,体内出现消化道雏形和体腔,幼虫壳在背部呈直线铰合,同时在身体腹面形成面盘,进人“D”形面盘幼虫期,又称直线铰合幼虫。刚出现的“D”形幼虫壳长为94.6~102.0微米。

“D”形幼虫依靠面盘进行呼吸、浮游运动,并摄食直径小于10微米的微形单胞藻、酵母等,具有明显的趋光性。

(2)壳顶幼虫“D”形幼虫:经3~4天的发育,壳长达129~137微米时,壳顶开始在左右两片幼虫壳中央形成并逐渐隆起,肠道开始弯曲,进入壳顶幼虫期。随着幼虫的进一步发育,足部逐渐形成。足基部出现一对黑褐色眼点。壳形略呈三角的卵圆形,前端稍尖,后端圆钝。壳顶幼虫经5~6天的发育,壳长可达163~186微米,足部具有较强的伸缩能力,随后进入匍匐幼虫阶段。

壳顶幼虫的趋光性逐渐减弱,在水中分布比较均匀。可摄食较大的单胞藻(如扁藻等)。发育至匍匐幼虫时,面盘已逐渐萎缩,浮游能力减弱,时而依靠发达的足部弯曲转动,匍匐爬行;时而依靠残存的面盘,作间歇性浮游。

3.稚贝:匍匐幼虫经1~2天的发育,变态附着为稚贝。刚附着的稚贝,体近圆形,壳长为194~220微米,壳高为178~194微米,体色为金黄色,新生壳与初生壳区别明显。足部活动频繁,同时足部分泌足丝,黏附于砂粒等物体上,有群聚现象。从受精卵发育至刚附着的稚贝,约需10~14天。

稚贝附着后,生长迅速,7~8天后壳长可达400微米,出水管形成;再过1个月左右,壳长可达1400微米,出、入水管完全形成,开始营穴居生活;受精后约2个月,稚贝可达2~4毫米(即“砂粒苗”);经5~6个月的生长发育,壳长可达5~8毫米,即为“白苗”。

图19-4蛤仔的胚胎发育

1.精子2.卵子3.受精卵4.第一极体5.第二极体6.2细胞7.4细胞

8.8细胞9.16细胞10.32细胞11.桑葚期12.囊胚期13.担轮幼虫

14.D形幼虫15.壳顶幼虫初期16.壳顶幼虫后期17.稚贝

返回页首

第五节 苗种培育

一、半人工采苗

(一)采苗场的选择

作为蛤仔的采苗场,必须具备以下条件。

1.有大量即将附着的壳顶后期幼虫:影响海区壳顶后期幼虫数量的因子主要有两个:一是海区的亲贝数量;二是海区水团的替换程度。亲蛤的数量是采苗场的主要条件之一,但不是决定的因素。如海区水流量替换过大,壳顶后期幼虫大量流失,就采不到蛤苗。在生产上,有亲蛤却采不到蛤苗,而没有亲蛤,反而可采到蛤苗的事例并不少见。

2.要有稳定的环境理化条件

(1)地形:好的地形,就是要有旋涡流或往复流,水团变动较小。符合这个条件的海区,通常是口小套深的内湾,浮游幼虫在这样的内湾中不易流失。

(2)比重:采苗场需要有适量的淡水注入,比重稳定在1.016~1.020之间最为适宜。

(3)流速:良好的采苗场,应是风浪平静,潮流畅通而又不太急,流速为20~40厘米/秒。若流速太大,则可采用插竹等方法进行缓流。

(4)底质:底质为砂泥质,含砂量为70%~80%的最为适宜,若含砂量太低,则可加砂改良底质。

(5)潮区:一般选择中潮区和低潮区上中部来进行采苗。

(二)苗埕的建造与整埕

1.筑堤:受洪水冲刷、受泥砂覆盖威胁的埕地,在采苗之前,应筑堤防洪。防洪堤分为外堤和内堤。

(1)外堤:阻挡洪水急流,堤坝要高大坚固,采用松木打桩,垒以石块,夹上芒草。堤底宽约1~1.5米,堤高0.6~1.0米。外堤应顺着水流修建,以减少洪水的冲击。

(2)内堤:一般只用芒草埋在土里,露出埕面20~30厘米,堤宽30~40厘米。内、外堤多成垂直,把一大片苗埕隔成一块一块。若无洪水威胁的地方,则无需筑堤。

2.整埕:埕堤建好后,紧接着是整埕。先捡去石块、贝壳等,再挖高埕,补低洼,填平沟壑,然后耙松整平埕面,以利附苗。

(三)防护管理

蛤苗的埕间管理,要因时间与苗区的不同而有所侧重。多年来的生产经验总结了“五防”、“五勤”的管理措施。

1.“五防”:即防洪、防暑、防冻、防敌害、防人为践踏,

2.“五勤”:即勤巡埕、勤查苗、勤修堤、勤清沟、勤除害。

(四)采收

1.蛤苗的规格:蛤苗有多种不同规格,主要有下列几种:

(1)砂粒苗:蛤苗附着后约2个月左右,壳长约为2~4毫米,与粗砂大小相当,故得名砂粒苗。砂粒苗采收时,一般连砂带苗一起收获。

(2)白苗:蛤苗附着后经半年左右,到翌年“清明”,壳长达0.5厘米,贝壳花纹不明显,呈灰白色,故称为白苗。

(3)中苗:白苗培育到“冬至”前后,壳长达1厘米左右,苗体中等大小,称为中苗。

(4)大苗:中苗培育到翌年秋季,生长慢的个体,壳长仅为2厘米左右,达不到收成规格,需移殖养成的称为大苗。

2.采收方法:采收蛤苗的方法各地不一,有干潮采苗、浅水采苗和深水采苗等。前两种方法用于采收潮间带的蛤苗,后一种方法适于采收潮下带水深10米以内的蛤苗。

(1)干潮采苗法:此法分为两个步骤:

①推堆:推堆分为两潮进行。第一潮,将宽约5米的苗埕,长依苗埕的长度,用荡板连苗带砂泥从苗埕两边向中央推进0.7~1.0米,若蛤苗潜穴较深,则用手耙;第二潮,同样再推进一步,把苗集中于苗埕中央,宽约1.5米的小面积上。推堆后,被压在下层的蛤苗涨潮时上升索食,即集中在苗堆的表层,下一潮水退潮后,即可洗苗。

②洗苗:推堆后,在苗堆边开一口长3米、宽2米、深30厘米的水坑。洗苗时,把苗堆表层的蛤苗连带砂泥挖起,放在苗筛上,在水坑中筛去泥砂,便得到净苗。

(2)浅水采苗法:干潮时,先将苗埕分为长、宽各8米左右的小块,然后用荡板把埕地四周的苗连带砂泥往中间堆成一直径6米左右的圆块。隔潮把圆块中央的蛤苗,用荡板撑开一个直径约3米、深约3厘米的空地,群众俗称“撑池”。下一潮水退潮时,把圆环形苗堆表层上的蛤苗,往中央空地集中,即俗称“赶堆”,然后就是洗苗。洗苗时驾船于埕地上,当潮水退至1米多深时,即可下埕洗苗。当水较深时,采苗者在苗堆四周,用脚击水,在苗堆表层的蛤苗,被脚激起的水流推向中央集而成堆。最后用竹箕将苗取起洗净、装船。

(3)深水采苗法:在船上用聚乙烯胶丝网捕捞。先选定位置下锚,放松锚缆,使船随流后退至30~50米处下网,随即转动绞车收缆前进,网也随船前进,将苗刮入网袋中。到距锚10米处起网,拉动荡网绳,将泥砂洗净,起苗倒入船中。然后重复进行。

二、土池人工育苗

由于蛤仔在海区半人工采苗生产的产量极不稳定,而室内人工育苗的成本又高,产量也有限。所以,土池人工育苗生产,就成为蛤仔苗种来源的重要途径。经过多年研究试验,福建省等许多科研生产单位土池人工育苗生产已获得了成功,并总结了经验,在许多地区推广,使蛤苗来源有了进一步保证。

土池人工育苗,就是在土池进行苗种培育生产的方法。这种生产方式,产量高、成本低、技术容易掌握,便于推广。

(一)土池的建造及基本设施

1.土池构筑:目前采用的土池,大小不等,一般多为40~100亩。建筑土池应选择在不受洪水威胁、大小潮均能进排水的内湾高中潮区交界处附近。堤岸两边砌石,堤高应高出最大潮时的水位线约1米,池内蓄水深度1.5~2.0米。并设有独立的进、排水闸门,进水闸门应由尼龙筛绢(目径100微米)和聚乙烯(目径0.5~1.0毫米)制成的过滤网。根据不同育苗阶段,采用不同的网目过滤。土池建好后,应铺上一层厚约10厘米左右的细砂,一方面便于洗苗,另一方面也可减少浒苔附着。同时,应在池内挖一环沟和数条纵、横沟,以便排水。沟深30厘米、宽30~50厘米。或可利用对虾养成池,在蛤苗培育之前一个月。把对虾全部收获后,进行必要的翻晒、修整后使用。这就是所谓的虾蛤轮养(5~9月养虾;10~4月培育蛤苗)。

2.催产架或催产池:在进水闸门内侧,用石条板建成两条桥形催产架,用于张挂网片、铺放亲蛤进行流水刺激催产。土池面积约100亩左右的,催产架规格约为:高1.2米、长18米、两石条间距约6米;或在进水闸门内侧建造一个长方形催产池,大小约为土池面积的5%,中间隔数道土堤,以加大催产时海水的流速。

以上两种催产设施,在催产时均受到潮汐的影响,即涨潮时才能催产,且流速又不易控制。所以,若地形允许的话,可在土池堤岸上修建一个简易的水泥催产池,规格大约为:宽1.5~2.0米、长20~30米、高0.3~0.4米,中间隔一道砖墙。同时配置1至数台潜水泵,用以抽水催产。用这种方式催产时,海水在水泥池内呈封闭式循环,不受潮汐的限制,催产效果更为理想。

3.露天饵料池:为了保证提供足够的饵料,提高幼虫和幼苗的成活率,应在土池较高的一面相应配备露天饵料池。面积约为土池的2%,蓄水深度为70厘米左右,底部应高于土池最高水位,便于自流供饵。

4.亲蛤培育池:可在土池一角隔建一个亲蛤培育池,或利用水沟培育亲蛤,以保证有足够的亲蛤随时可以采用,并采取相应的措施进行精养。

(二)育苗工艺

1.准备工作

(1)清池:新建的土池,在育苗之前,要进行数次浸泡,使pH稳定在7.8~8.4,方可进行育苗。无论是新、旧土池。在育苗之前1个月,都要把池水排干,经太阳曝晒10~15天。然后用漂白粉全池均匀泼洒消毒,每亩用量为15~20千克。消毒后,纳进经100~110目筛绢过滤的海水,浸泡2~3天后,再把池水排干,并重复浸泡两次。

(2)培养基础饵料:在开始催产育苗前4~5天,纳进经100~110目筛绢过滤的海水,使土池水位达30~40厘米,然后把露天饵料池培养的单胞藻(应以直径小于10微米的微形藻为好,如小球藻等)引入土池扩大培养。每隔一天施尿素和过磷酸钙予以追肥,尿素用量为0.5~1.0克/立方米水体,过磷酸钙用量为0.1~0.5克/立方米水体。使育苗开始时,土池内单胞藻等饵料生物密度达到0.3万~1万个细胞鹰升以上。若基础饵料不足,应配备适量的酵母粉,以作代用饵料。

(3)亲蛤的选择:1~3龄蛤仔都可选作亲蛤,其催产排放率和幼虫的生长发育速度差别不大,但以3龄和2龄蛤仔怀卵量较大,故多选用2~3龄蛤仔作为亲蛤。

亲蛤的性成熟程度,直接关系到人工催产的效果和育苗生产的顺利与否。所以,应严格挑选。从丰满度看,应选择丰满度达到Ⅲ期的个体占多数作为亲蛤;若性腺成熟度差,宁可推迟育苗,也不可选用。

亲蛤用量,一般为每亩土池40~50千克。

2.催产:将亲蛤阴干5~12小时后,铺放于催产架网片上或撒播在催产池中,纳入过滤海水,进行流水刺激。水流速度,应保持在20~30厘米/秒以上。一般经3~20小时的流水刺激,即可促使亲蛤排精产卵。有条件采用水泥催产池催产的单位,则在催产时,先往池中注入20厘米的过滤海水,然后接通潜水泵电源,进行封闭式循环流水刺激,约2小时后,停止流水,观察亲蛤是否开始排放。若0.5小时后仍无排放,则再次接通电源重复进行流水刺激(为防止池底上的亲蛤被水流冲击成堆,可把水泥催产池的池底做成波浪形或隔以横杆)。水泥催产池催产时,还可在池水中吊挂冰袋降温刺激,催产效果更为理想。

已产过卵的亲蛤或经两天催产后,但仍未排放的亲蛤,均属无效,要及时捞出处理,否则不仅消耗土池中的饵料,而且还因体弱易死,败坏水质。

催产时,还应结合天气、潮汐等进行,一般选择在大潮期催产,此时如遇冷空气侵袭,则催产效果十分理想。

3.受精、孵化:土池人工育苗,催产时流水条件多受到潮水的影响。而亲蛤排精产卵活动,又多出现在退潮时土池内流水停止或即将停止时。此时,亲蛤排放出的大量精、卵往往集中在催产池或土池的某一区域,对受精和胚胎发育十分不利。所以,应及时用潜水泵抽水冲散或用木桶等挑水至土池各角落均匀分散。

4.浮游幼虫培育:受精后约18~24小时,胚胎可发育至“D”形幼虫。一般每50千克亲蛤,可获得5亿~8亿个“D”形幼虫,多者达20亿个以上。幼虫密度,视催产效果和孵化率高低而有所不同,一般在0.5~8个/毫升(水深约0.5~0.8米)。此时,培育工作主要包括:

(1)添水:在浮游幼虫培育期间,只能加水,不能排水。每天涨潮时,补充新鲜过滤海水5~10厘米,至最高水位后进行静水培育。

(2)培养基础饵料:在晴天上午,每隔1~2天施尿素0.5~1.0克/米0水体和过磷酸钙0.1~0.5克/立方米水体;或每亩施人尿50千克。施肥时,要全池泼洒,可驾小竹排等进行操作,切忌只在岸边操作。在饵料不足时,土池水色呈灰白色;浮游幼虫的胃肠饱满度差,呈空胃或少胃。此时,需把露天饵料池培养的单胞藻加入土池中或投喂酵母粉。酵母粉应先溶解后,静置5~6小时,取其上层清液投喂,用量约0.5克/立方米水体,

(3)防除敌害:由于育苗用水只采用100目左右的筛绢网过滤,一些敌害生物的卵及幼体不可避免地会进入土池,并在土池内发育生长。主要敌害生物有:桡足类、球栉水母、虾类、沙蚕等。它们直接或间接危害浮游幼虫的生存与生长,应及时捕捞除杀,桡足类和虾类可利用夜间灯光诱捕,以减少危害。

(4)定时观测:在浮游期培育过程中,要定时观测理化因子的变化情况、幼虫的生长发育状况、摄食情况以及基础饵料生物的繁殖生长情况等,以便及时发现问题,采取相应措施,以保证幼虫的正常发育生长。理化因子等指标要求的变化范围为:水温27~16℃,最适为24~18℃;比重1.010~1.025,最适为1.016~1.024;pH为7.60~8.73,最适为7.8~8.4;溶解氧为3.18毫克/升以上。

在正常情况下,“D”形幼虫每日壳长增长5~8微米;壳顶幼虫每日壳长增长8~16微米。经10天左右的浮游期培育,可发育变态为附着稚贝,成活率约为10%。

在附苗之前,应在土池内选择有代表性的地方,投放扎有浮标的搪瓷面盘于土池池底,待幼虫全部变态附着后,再把搪瓷面盘缓慢提出水面,然后将苗收集在100目的筛绢操网里,冲洗干净后,集中在计数框,进行镜检计数。然后换算出附苗密度和附苗量。

5.稚贝培育

(1)换水:稚贝附着后,要及时更换过滤海水,初期每天约换水20厘米,以后逐渐加大。当稚贝壳长达0.5毫米时,可更换网径为0.5毫米的聚乙烯网片,过滤海水。大潮期间,每天应加大换水量,一方面保持土池水质清新,另一方面可补充海水中的天然饵料生物。

(2)繁殖底栖硅藻:小潮期间,应把土池水位降至1.0米左右,以增加土池底部的光照强度。促进底栖硅藻的繁殖生长;晴天时,每隔2~3天,在上午追肥一次,使水色保持黄绿色或绿色。若水色变清,饵料不足时,可投喂豆浆作为代用饵料,用量为1克/立方米水体(以干豆计)。

(3)防除敌害:稚贝阶段的敌害生物,主要是虾类、锯缘青蟹、鲻鱼、浒苔等。应严防滤水网衣破损,并定期排干池水,驱赶捕捉敌害。浒苔不仅消耗土池中的营养盐,而且一旦大量繁殖时,会覆盖池底,严重时可闷死蛤苗。所以,当发现浒苔大量繁殖生长时,要及时捞取或用适量的漂白粉除杀。其方法是把土池水位降至20~30厘米,然后用有效氯含量为25%~28%的漂白粉全池泼洒。漂白粉的浓度为:当水温为10~15"C,其浓度为1.5~1.0千克/立方米水体;当水温为15~20℃时,其浓度为1.0~0.6/立方米水体;当水温为20~25℃时,其浓度为0.6~0.5千克/立方米水体。泼洒后6~10小时,即引进过滤海水冲洗,然后把水排干,经2~3个潮水反复冲洗,浒苔即可消除,而蛤苗仍可正常生活。

(4)疏苗:土池人工育苗,稚贝附着密度往往很不均匀,一般背风面附着密度较高;同时,随着稚贝的生长,苗体逐渐增大,稚贝的密度也相对地增大;此外,由于天气转冷,饵料生物繁殖生长较慢,很难保证蛤苗正常生长的需要。所以,应及时疏苗。壳长0.1~0.2厘米的蛤苗,其适宜的培育密度为5万个/平方米以下,如苗过密,则应疏散到自然海区培育或直接出售。

疏苗时,先排干池水,用铁刮板或竹片,从上埕往下埕方向,把埕面表层砂泥连带蛤苗一起刮取(深度约2~3厘米),放在篓框里,运到选定的海区播养,壳长为0.2厘米左右的砂粒苗,播苗密度约为5000个/平方米。

6.收苗:蛤苗经4~6个月的培育,壳长可达0.5~1.0厘米,此时即可收苗。收苗多采用浅水洗苗法,即将土池分成若干个小块,插上标志,水深掌握在80厘米以下,人在小船上用带刮板的操网或长柄的蛤荡(图19-5),随船前进刮苗,洗去砂泥后将蛤苗装入船舱。

三、室内人工育苗

蛤仔室内人工育苗生产与其他底栖双壳类相似。但因成本较高,产量有限,故较多的是采用室内水泥池和室外土池相结合的方法育苗。即在室内获得受精卵后,培育至附着变态后移至室外土池进行稚贝的培育。这种做法,具有许多优点:一是浮游幼虫在室内培育时,成活率大大提高,可达50%以上,而在土池培育时,一般仅为10%左右;二是可缩短室内培育周期,多批生产,从受精开始培育至400微米的稚贝,只需要20天左右的时间。这样,在长达2个多月的繁殖季节里,可在室内培育稚贝3批以上;三是可提高单产。在室内培育的条件下,壳长400微米左右的稚贝,培育密度可达30万粒/平方米以上;四是可降低生产成本。稚贝培育至400微米左右,即可移到室外土池继续培育。这不仅缓和了饵料供应的紧张问题,而且也降低了生产成本,同时还可促进稚贝的生长。

返回页首

莆田市下尾村花蛤养殖协会

地址: 莆田市城厢区灵川镇下尾村 201 号

电话 : 0594-5326886,15860077066陈洪新(建议拨打手机)

厦门联络处: 厦门市湖里区仙洞路 21 号

电话 : 0592-3896027,15860077066陈洪新

邮箱 :277714818@qq.com

网址 :www.05928.cn